71

moins 40 centimètres. À sa base, d'au-

tres petits blocs ont été dégagés. Ils

correspondent aux pierres dites de

« calage », quimaintenaient lemenhir

vertical lorsqu'il était planté dans le sol

meuble. En tombant, lemenhir a donc

soulevé ces petits blocs, qui se retrou-

vent maintenant posés sur sa base. Au

milieu de cette dalle, une trace som-

bre est àmettre au compte d’une alté-

ration par le feu.

S’il est difficile d’interpréter cette trace,

elle permet néanmoins d'évaluer la

profondeur d'enfouissement du mé-

galithe : le feu ayant été fait au sol, seule

la partie située au-delà des indices de

chauffe dépassait de terre.

Le menhir de Rueil-Malmaison,

comme lamoitié de la cinquantaine de

ses parallèles connus d’Île-de-France,

est couché. Il présente toutefois l'inté-

rêt de reposer sur le sol d'origine, c'est-

à-dire d’être associé à des objets et à

d'autres éléments (comme les pollens)

qui lui sont contemporains. Laissé en

place à l’issue de l’opération, son po-

tentiel reste donc entier. Enoutre, avec

sa hauteur de 3,30 m, il figure parmi

les plus grands mégalithes régionaux

demême type, qui ne dépasse que ra-

rement 2,5 m.

DisParitions et aPParitions

Les documents anciens, comme les

cartes et certaines publications, men-

tionnent parallèlement des monu-

ments aujourd'hui disparus, dont

l'authenticité ne peut être prouvée.

Il existe aussi des monuments créés

de toutes pièces à l'époque moderne,

parfois à l'aide de blocs authentiques

provenant demégalithes détruits.

Parmi les mégalithes disparus ont ci-

tera notamment celui de Boulogne-

Billancourt où auraient été découverts

dans une carrière en 1866 des osse-

ments humains dans undolmen ruiné

au bord de la Seine.

Par ailleurs, si Meudon a accueilli une

authentique allée couverte, on y trouve

un bien curieux assemblage connu

sous lenomde« trilithes duChênedes

Missions » érigé par lesmissionnaires

du séminaire de Bièvres. C’est en effet

en 1895 que ceux-cimirent en place un

groupe de mégalithes composé d'un

grand menhir élancé et de quatre tri-

lithes disposés par ordre de grandeur

en arc de cercle autour dumenhir.

Enfin, au-delà de l’approche archéolo-

gique - et bien que cette approche ne

puisse s’y substituer - la toponymie

conduit parfois à supposer la présence

d'un site ou d'un monument. C’est

le cas de la rue de la Pierre-Plate à

Bagneux, de la rue des Gros-Grès à

Colombes, de la rue des Pierrelais à

Fontenay-aux-Roses et du lieu-dit « La

Pierre Plate » àMontrouge.

n

© A.Viand, service archéologique/CG92/2010

© Collection du Musée d’Ile-de-France

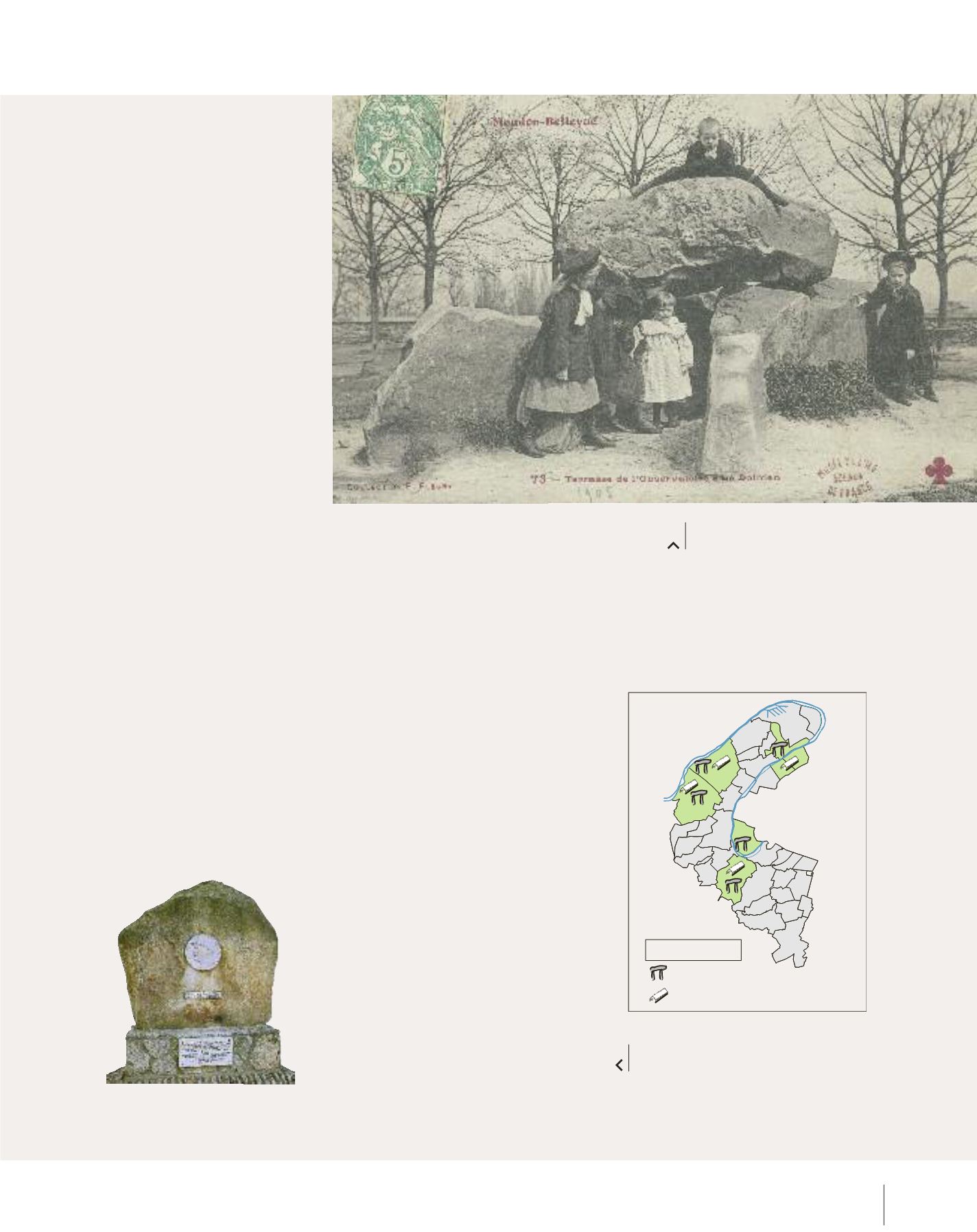

VILLENEUVE

LAGARENNE

ASNIERES

SURSEINE

Megalithe (menhir, allée couverte, dolmen,...)

Habitat

Vestiges néolithiques

observés, décrits ou étudiés

Asnières-sur-Seine

Nanterre

Rueil

Malmaison

Boulogne-Billancourt

Meudon

Clichy

Levallois-Perret

g q p

© A.Viand, service archéologique/CG92/2010

Bloc mégalithique

découvert en ?CAA à

Asnières, au centre du

tumulus qui recouvrait

des sépultures en

cistes.

En ?C>B, l’allée

couverte de

Meudon sur la

terrasse de

l’Observatoire.