69

murs externes ne semblent pas avoir

été porteurs. À l’image d’exemples

désormais nombreux, cet édifice a pu

participer de l’un de ces petits villages

classiques du Néolithique ancien.

Toutefois, la fouille n’ayant pas été très

étendue, il demeure impossible de

déterminer le nombre de maisons de

même type construites aux alentours.

Les fouilles extensives d’habitats néo-

lithiques dans les Hauts-de-Seine

demeurant encore rares, ce sont essen-

tiellement des témoignages mobiliers

qui permettent de déterminer la pré-

sence des occupations, leur nature et

leur datation. Si les contextes de mise

au jour de ces éléments sont désormais

assurés et biendocumentés, il convient

somme toute de rester prudent dès

lors qu’il s’agit de découvertes an-

ciennes, peu ou pas renseignées et de

provenance parfois incertaine.

Outre les habitats

stricto sensu

, des sites

d’exploitation sont parfoismis au jour,

telles lesminières de silex du Brimbo-

rion, sur les hauteurs de Sèvres. Le

gisement, qui se signale par des gale-

ries horizontales quand la plupart des

exploitations se font en puits verticaux,

a livré plusieurs pics en bois de cerf,

utilisés à la manière de pioches. Ces

observations ayant été réalisées dans

un contexte urgent de sauvetage,

le contexte général de l’exploitation

demeure imprécis.

p

Audemeurant, plusieurs interventions

anciennes ont d’une certainemanière

préfiguré l’archéologie contempo-

raine, telles la fouille d’André Laville à

Meudon ou les observations d’Eugène

Belgrand à Clichy et Levallois. De 1915

à 1922, le premier a en effet observé

une douzaine de foyers et collecté plu-

sieurs centaines d'outils en pierre et de

fragments de céramiques, l’ensemble

participant manifestement des ves-

tiges d’un habitat néolithique. Le se-

cond, géologue de formation et ingé-

nieur chargé des égouts de Paris,

a porté un intérêt tout particulier aux

travaux d’extraction entrepris sur l’an-

cienne commune de Clichy-Levallois,

s’intéressant tant aux vestiges mobi-

liers qu’à leur position stratigraphique

au sein des formations alluviales. Il en

publia les résultats en 1865 dans un ou-

vrage d’une rare précision, qui permet

aujourd’hui de situer le théâtre de ces

découvertes et demesurer le potentiel

archéologique de la commune de

Levallois, par ailleurs site éponyme de

l’une des plus célèbres techniques de

débitage du silex au Paléolithique.

les Premiers monuments Des

hauts-De-seine

Lesmégalithes sont assez fréquents en

Île-de-France, notamment dans les

Hauts-de-Seine, où nombre d’entre

eux ontmalheureusement été déman-

telés à l’occasion de travaux ou utilisés

commematériaux de construction.

C’est ainsi qu’à l’occasion de travaux,

furent découvertes àAsnières, en 1933,

au moins douze sépultures en cistes

individuelles, placées autour d'une

pierre verticale évoquant un menhir.

L'ensemble, qui reposait sur un sol

dallé de pierres, était recouvert d’un

tertre de sable.

Les corps étaient placés en position

repliée - tête à l'Ouest et pieds à l'Est-

dans ces caissons constitués de dalles

plates. Les cistes, au seindesquels seuls

trois grattoirs en silex furent décou-

verts, étaient surmontées d'une autre

couche de dalles, puis d'un tumulus de

sable ferrugineux, probablement haut

d'aumoins trois mètres.

Le «menhir », quant à lui épais de 40

cm, présentait une largeur de 1,75 m

pour une hauteur de 2,25 m. Les osse-

ments et les objets furent confiés un

temps à la mairie, qui s'en débarrassa

quelques années plus tard. De ce

monument, seule demeure donc

aujourd’hui la pierre dressée, visible

dans le parc de l'Hôtel de ville.

À Nanterre, si des vestiges néoli-

thiques ont été observés à l’occasion

de fouilles récentes, c’est surtout la re-

présentation d’un cercle de pierres qui

retient l’attention.

En effet, un tableau du

xVII

e

siècle inti-

tulé « Sainte Geneviève gardant son

troupeau », conservé au musée Car-

navalet, représente la sainte du

V

e

siècle

au milieu de ses moutons dans l’en-

ceinte d’un très vraisemblable crom-

lech. Si l'on en juge par la toponymie,

la scène peut être située au lieu-dit

« Parc Sainte-Geneviève », ancienne

enclave de Nanterre sur la commune

de Rueil-Malmaison. Outre cette

unique représentation figurée, divers

auteurs des

xVII

e

et

xVIII

e

siècles ont fait

mention de cemonument dont l'exis-

tence est signalée dès I608, mais dont

on ignore la date de destruction.

C’est en 1845, lors de travaux, que furent

dégagées plusieurs grosses pierres à

Meudon. Elles étaient connues depuis

le

xVII

e

siècle, et l'une d'elles portait

même le nom de « Pierre de Rabe-

lais ». Lors du démontage de cet en-

semble, apparurent d'autres dalles de

grès et de nombreux ossements hu-

mains. À la suite des dégradations per-

pétrées en 1805 puis en 1820, certaines

de ces dalles furent alors débitées en

pavés. Des fouilles furent cependant

improvisées, permettant de dénom-

brer les restes d'au moins deux cents

individus (hommes, femmes, enfants et

individus âgés) accompagnés d'objets

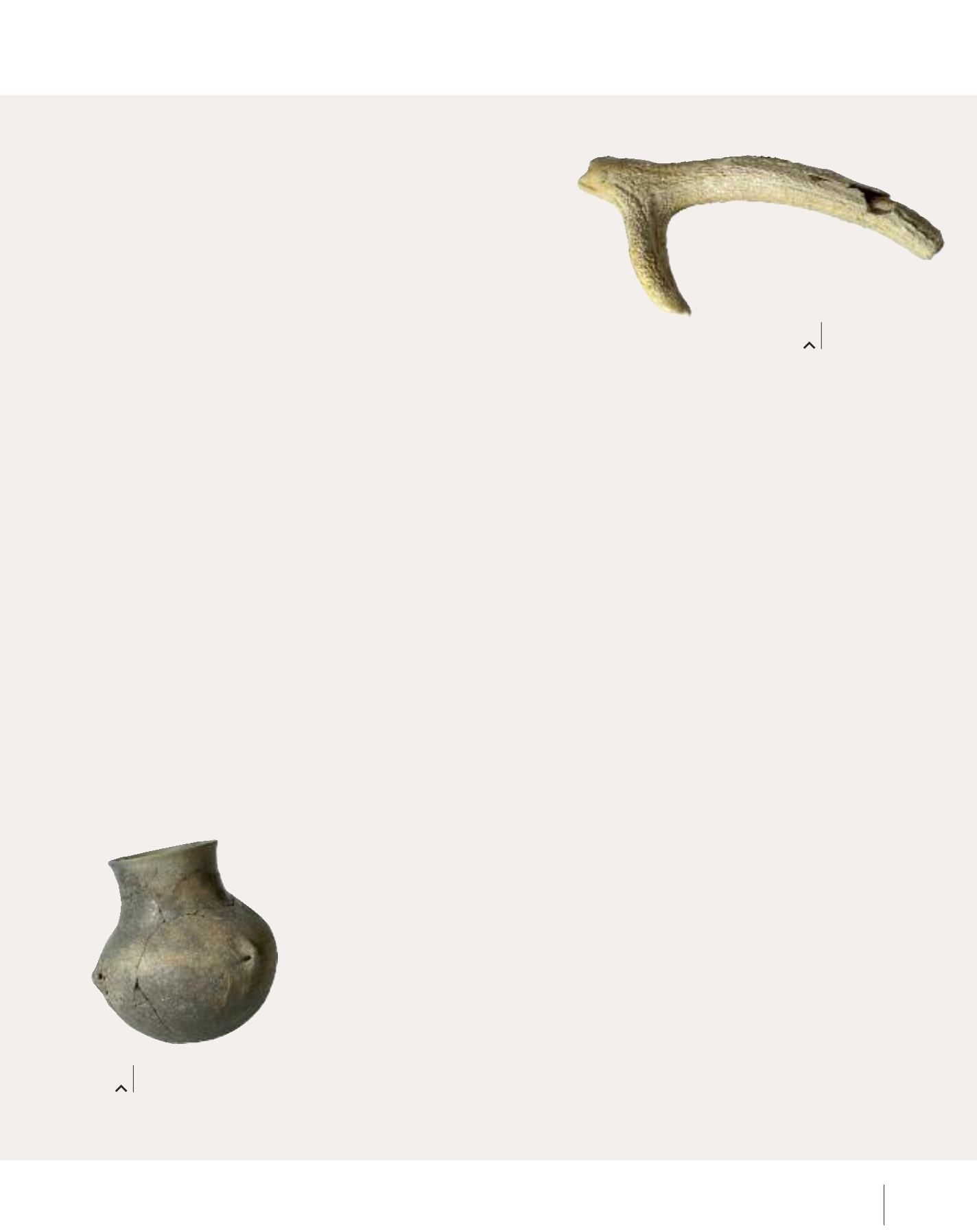

© Cliché G. Vannet / CG92 / 2010

Vase découvert

à Rueil-Malmaison

Néolithique ancien

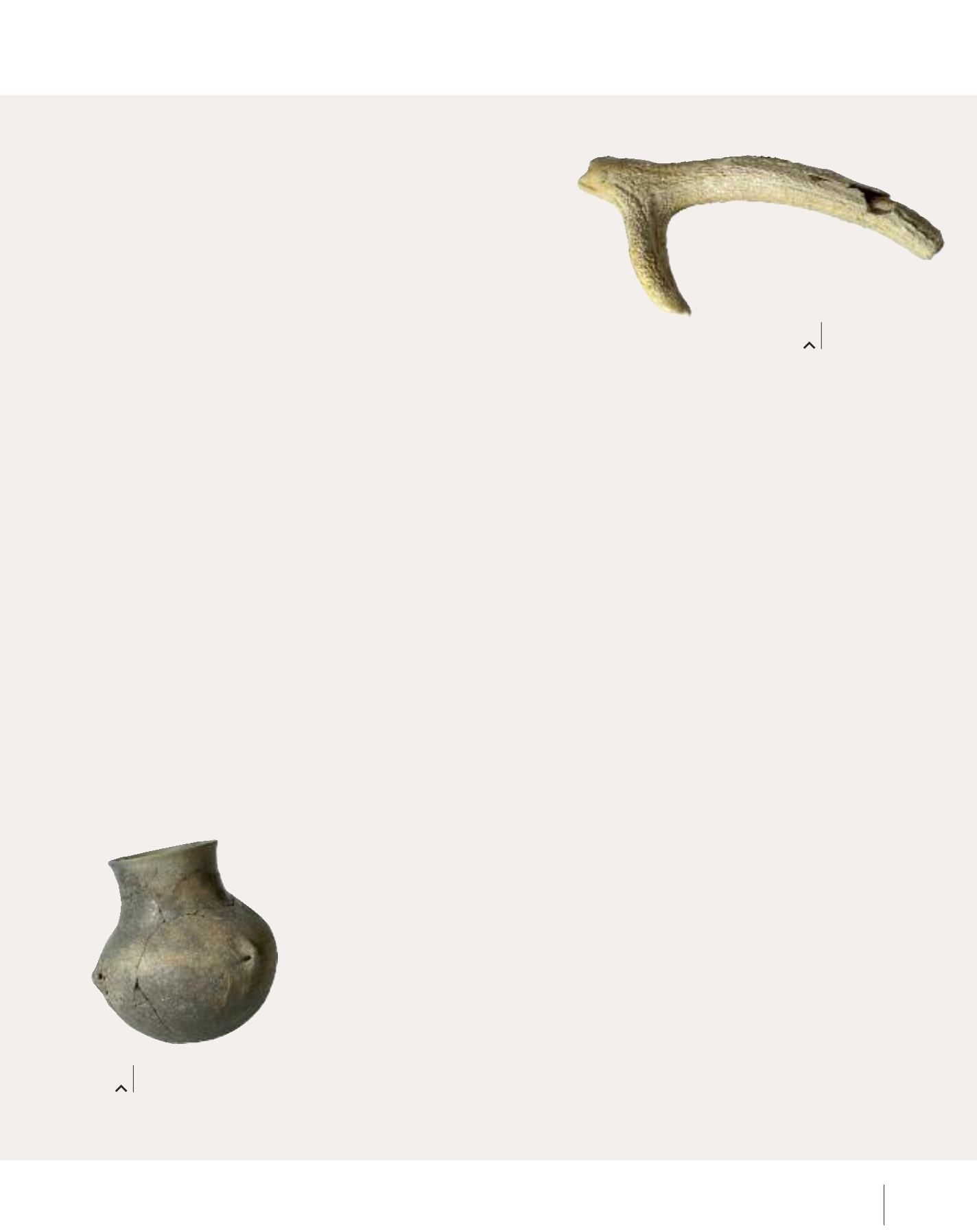

Pic d’extraction

en bois de cerf.

Minières de silex

du Brimborion

© Cliché G. Vannet / CG92 / 2010