70

divers. À l’époque, ce sont surtout les

crânes qui retinrent l'attention des

chercheurs, soucieux de déterminer

des caractéristiques biologiques. Ces

crânes ont été répartis entre le musée

de la Faculté de Médecine, le musée

Carnavalet et le musée d'Archéologie

Nationale, à Saint-Germain-en-Laye.

Des haches polies, des pointes de

flèches, des outils enos (poinçons), des

objets de parure (collier de dents, pen-

dentifs en schiste) et de nombreux

fragments de poteries ont par ailleurs

été collectés puis déposés aumusée de

l'Homme et aumusée Carnavalet.

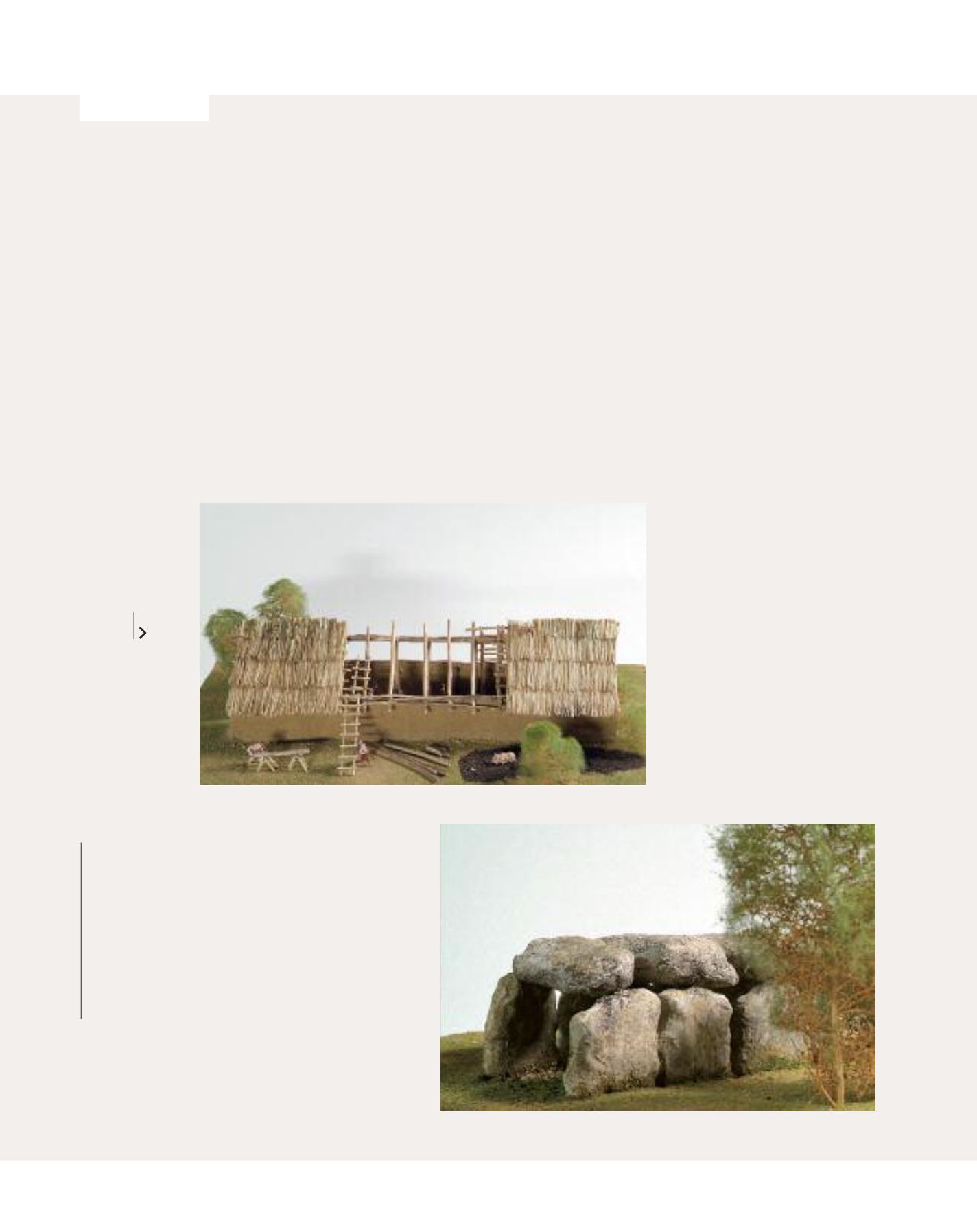

À l’issue des fouilles, les blocs restants

furent transportés jusque dans la cour

du château de Meudon puis disposés

en forme de pyramide en 1861, laquelle

fut détruite par les troupes allemandes

en 1870. On peut actuellement voir le

dolmen sur laTerrasse duChâteau, où

il ne ressemble que de loin au monu-

ment d'origine. Celui-ci adoptait vrai-

semblablement la forme d’une allée

couverte d'environ treize mètres de

long, orientée auNord-Nord/Est, c’est-

à-dire dans le sens de la pente du

terrain. À l'intérieur, cette chambre

mesurait probablement près de dix

mètres de long pour une largeur de

deux mètres et une hauteur de 1,50

mètre. Cette allée reposait sur une

assise de pierres sèches, qui constituait

la fondation dumonument. Les côtés

étaient formés degrandes dalles reliées

entre elles par des murets de pierres

sèches. Au-dessus, au moins cinq

grandes dalles auraient assuré la cou-

verture de l'allée, tandis que le sol était

pavé de plaquettes de calcaire.

Toutes les dalles utilisées étaient en

grès de Fontainebleau, roche dont il

existe des gisements dans la forêt de

Verrières, non loin de Meudon. Trois

d'entre elles au moins étaient ornées

de rainures, de trous ou de cupules.

À Rueil-Malmaison, c’est à l'occasion

de la construction de l'autoroute A86

qu’unmenhir fut découvert lors d'une

fouillearchéologique,en1994.Leméga-

lithe reposait à plat, sur une ancienne

berge de la Seine, à une profondeur

d'environdeuxmètres sous le sol actuel.

Ce menhir était à l'origine haut de 3,3

mètres, large de 1,6mètre et épais d'au

ARCHÉOLOGIE

Hauts-de-Seine

À noter

Première d’une série thématique

et chronologique, la mallette pédagogique

« Le Néolithique dans les Hauts-de-Seine »

sera bientôt proposée aux établissements

scolaires du département. Fiches

synthétiques, notices mais aussi

fac-similés et maquettes permettront

ainsi au jeune public de mieux connaître

le patrimoine archéologique des Hauts-

de-Seine à la lumière de généralités sur

la période.

Renseignements :

archeologie@cg+*.fr

« Entre la fin de la Préhistoire

et les âges des métaux,

soit quatre millénaires,

le Néolithique est une période

de mutations sans précédent.

La sédentarisation et donc

l’architecture, mais aussi

l’élevage, l’agriculture,

le tissage, la poterie sont

autant d’avancées majeures. »

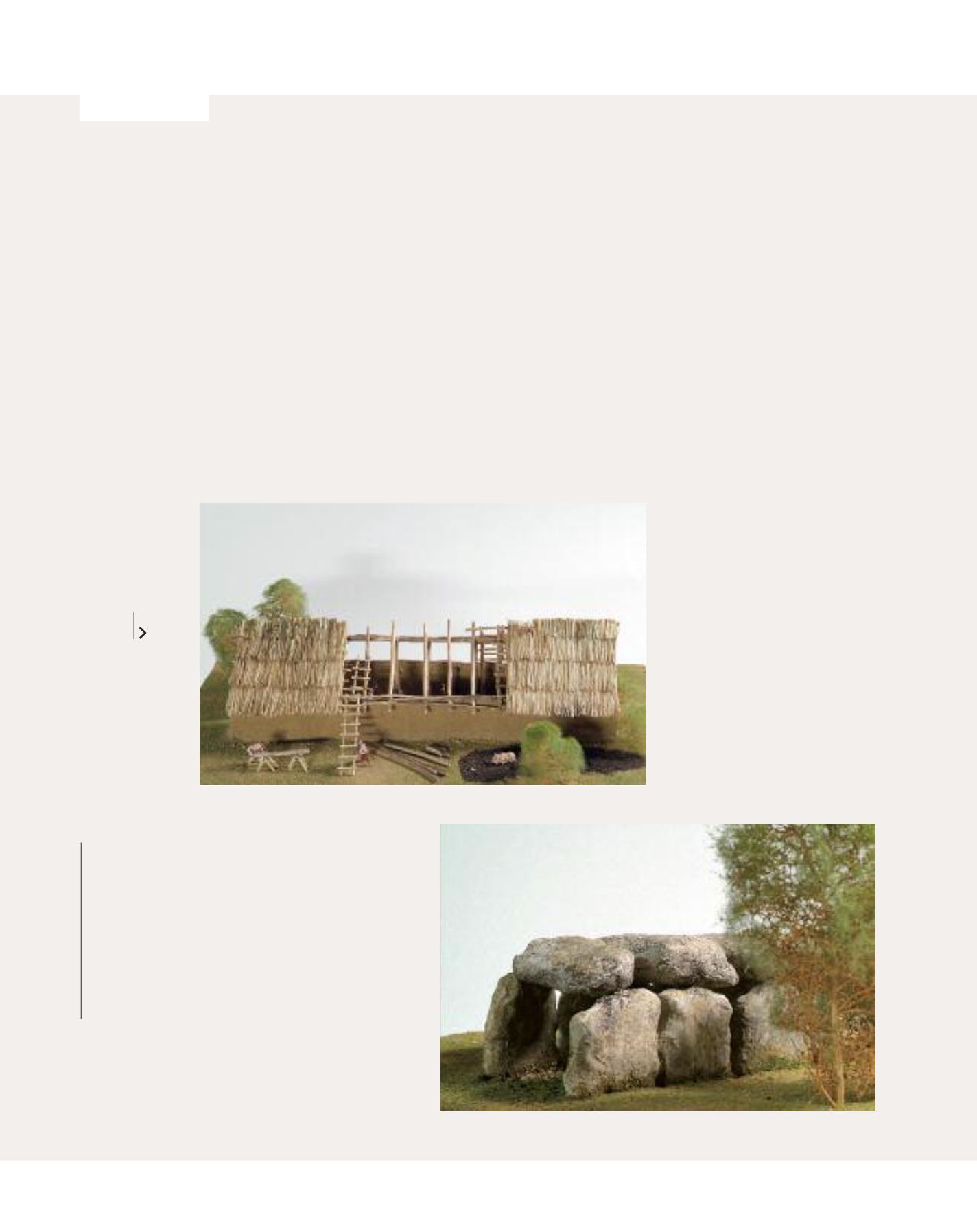

© Réalisation Nakara, Cliché G. Vannet / CG92 / 2010 /

© Réalisation Nakara, Cliché G. Vannet / CG92 / 2010

Évocation

de la maison

néolithique à Rueil-

Malmaison

(ci-contre)

Évocation de l’allée

couverture de Meudon

(ci-dessous)