65

64

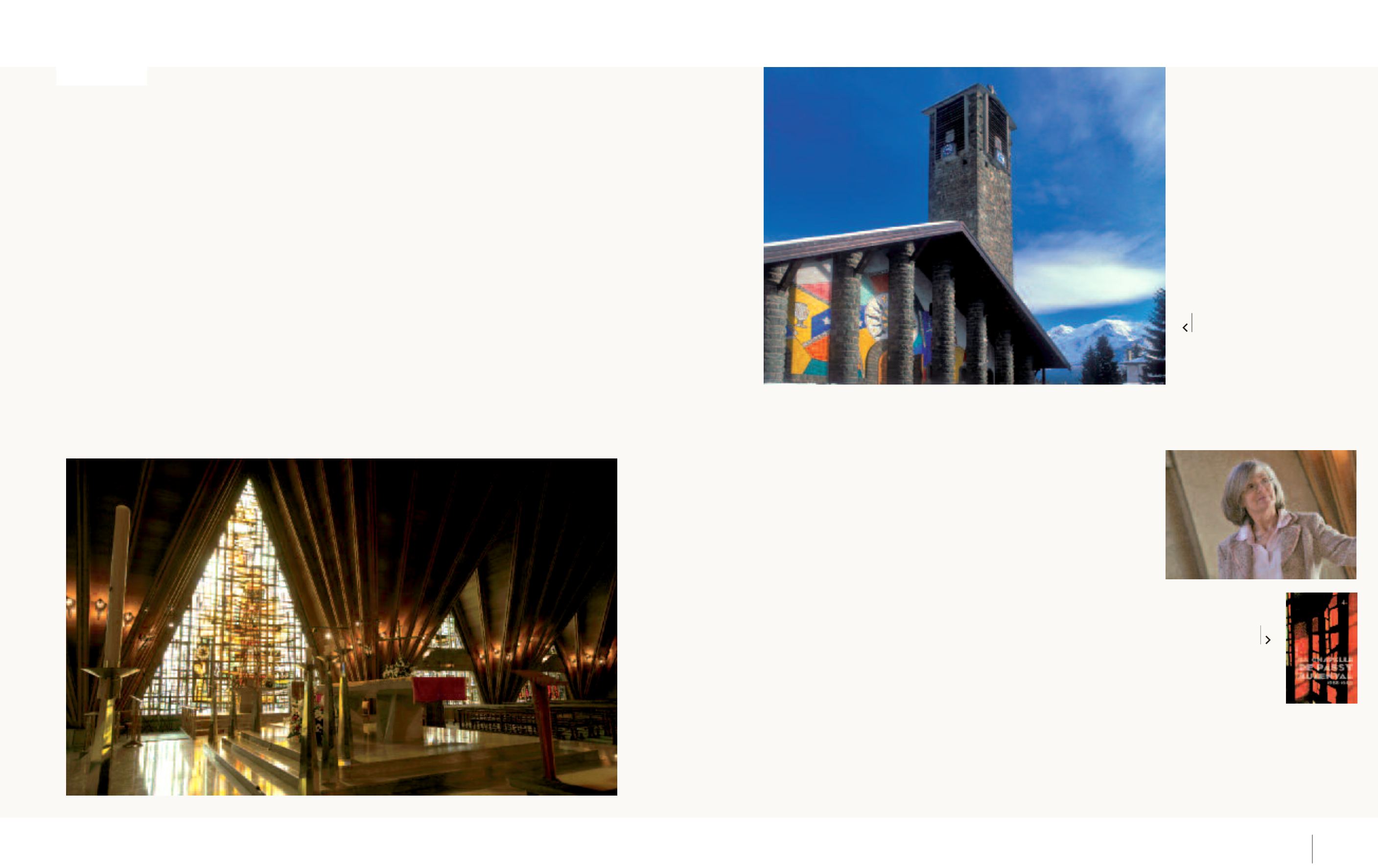

LaGrandeChapelles’inscritdanslemou-

vement d’art chrétienmoderne du siècle

dernier. Voici ce qu’en écrit Dominique

de La Rivière dans son ouvrage

La Cha-

pelle de Passy-Buzenval

. Extrait.

«Lemouvement d’art chrétienmoderne

naît en 1923 en France àNotre-Dame du

Raincy lorsque Auguste Perret utilise,

pour la première fois dans une église, le

bétonbrut de décoffrage sans chercher à

en dissimuler le grain qui apparaît dans

toute sa vérité. Au lendemain de la se-

conde guerremondiale, la vision de l’art

sacré, dont certains principes esthétiques

ont déjà étémûrement pensés parMau-

rice Denis et mis en œuvre par Maurice

Novarina à Notre-Dame de toute grâce

à Assy, peut s’exprimer librement grâce

aux grands chantiers de la reconstruction

ainsi qu’à un désir de réconciliation en-

tre l’Église et l’art moderne. La profonde

mutation qui s’opère s’exprime par une

libérationdes formes et des schémas aca-

démiques. Époque bénie pour une géné-

ration d’architectes pour qui un chantier

d’église est une expérience unique, celle

de transcrire architecturalement lesmys-

tères de la foi. Ils profitent donc de cette

période pour imaginer des formes nou-

velles pour des programmes inédits.

Matisse, Le CoRbusier, BRaque…

La décennie 1950-1960 voit émerger une

nouvelle génération d’architectes qui

s’investissent avec passion dans l’art

sacré tels Mies Van der Rohe aux États-

Unis, Alvar Aalto en Finlande, Oscar

Niemeyer au Brésil. En France, Matisse

à la chapelle duRosaire deVence, LeCor-

busier à Notre-Dame de Ronchamp,

Perret à Saint-Joseph du Havre, Gillet à

Notre-Dame de Royan mettent leur

talent au service de monuments excep-

tionnels (…)

Ces architectes redécouvrent la beauté

des volumes simples dans leplanet la vo-

lumétrie et s’octroient une entière liberté

de formes d’oùune grande libertéde réa-

lisations allant de l’esthétique brutaliste

à unemodernité plus classique. Époque

bénie aussi pour une génération de

peintres et de sculpteurs qui revivifient

le décor de ces églises. Les pères domi-

nicains Couturier et Régamey, direc-

teurs de la revue L’Art sacré, appellent

les maîtres de l’art vivant à participer au

renouveau de l’art religieux catholique

jugé « moribond » car mièvre et aca-

démique. Ils parient sur le génie d’ar-

tistes, fussent-ils athées, commeGeorges

Braque àVarengeville ou Fernand Léger

à Audincourt, plutôt que sur les artistes

croyants traditionnels, jugés mièvres. «

En eux abondent la vie et ses dons ; il faut

parier sur ceux qui par nature et par tempé-

rament, sont préparés ou prédisposés aux in-

tuitions spirituelles. Il faut parier sur le gé-

nie et croire aumiracle

».

Des commandes sont passées à ces

grands maîtres renouant un fil inter-

rompu pendant plus d’un siècle. «

Se

libérer du solennel sans pour autant le dé-

truire. Aux grands hommes, les grandes

œuvres, tel est leur credo

». La référence

exemplaire est l’église d’Assy. Autour de

l’architecte Novarina, une pléiade d’ar-

tistes conjuguent leurs talents au service

d’uneœuvre résolument innovantemais

controversée en raisonnotamment de la

figure du Christ de Germaine Richier.

PATRIMOINE RELIGIEUX

Rueil-Malmaison

Le Renouveau de l’aRt religieux catholique :

« PaRieR sur le géNie et cRoiRe au MiRacle »

« La décennie 1950-

1960 voit émerger

une nouvelle génération

d’architectes qui

s’investissent avec

passion dans l’art sacré. »

Dominique de La Rivière,

auteur de

La chapelle

de Passy-Buzenval –

1955-1960,

éditions Nicolas-

Chaudun, 192 pages, 32

euros.

(disponible aussi au

secrétariat du collège).

Le produit de la vente est

intégralement reversé à

l’entretien de la chapelle.

Les délicates fRoNtièRes

de l’aRt sacRé

Mais l’autorité ecclésiastique française

«

inquiète de l’incompréhension croissante

qui sépare une élite cultivée de la plus grande

partie des fidèles, prend majoritairement

partie pour un art liturgique modérément

réformé, à mi-chemin de l’art de Saint-Sul-

pice et de celui prôné par la revue l’Art sacré.

»

Dans cette querelle, le Saint-Siège va

même jusqu’à affirmer qu’il ne faut

confier les créations artistiques dans

l’Église «

qu’à des hommes qui soient

capables d’exprimer une foi et une piété

sincères

». Tout cela vient briser durable-

ment ce renouveau, ce qui explique que

dans la décennie suivante, l’architecture

prend le pas sur les arts plastiques.

L’abstraction se substitue à l’expression-

nisme. Les églises se voient dépouillées

de leurs ornements, épurées sous pré-

texte de puritanisme formel, s’opposant

ainsi audécor sulpiciendes constructions

précédentes.Afind’éviter que les lieux de

culte ne deviennent des espaces vides et

froids, ce qui a parfois été le cas, le vitrail

reprend alors une grande importance,

contribuant à créer une ambiance cha-

leureuse et favorable à la prière ».

n

(Les intertitres sontde la rédaction)

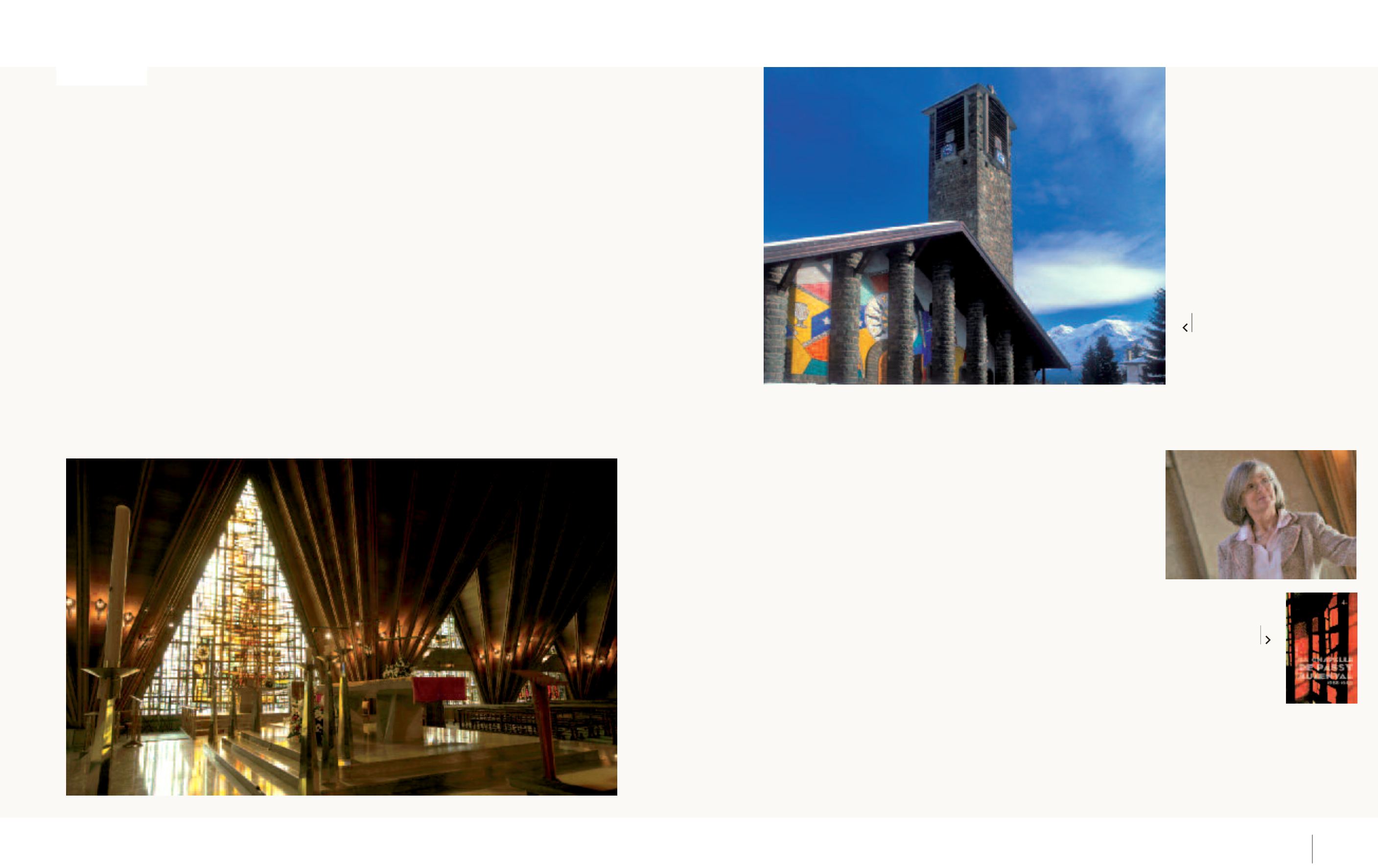

La chapelle de Toute

Grâce de Notre-Dame

d’Assy (ville de Passy),

face au Mont-Blanc.

La figure du Christ

de Germaine Richier

suscita la polémique.

© Savoie Mont Blanc / Berger

© CG92/Willy Labre

© CG92/Willy Labre